Une ville en décomposition.

A la recherche de son frère disparu, Anna Blume explore une ville inconnue ; celle-ci est instable, impermanente, miséreuse. Les habitants meurent, disparaissent. Les bâtiments et les rues également. Des explosions que tout le monde semble entendre, mais que personne ne voit jamais tonnent régulièrement (qui font penser aux incendies de Bleston, la ville de l’emploi du temps, comme si ainsi, la ville devenait presque organique, se réorganisant elle-même, dans un processus d’autodestruction). Le panorama est chaotique, presque apocalyptique.

On ne comprend jamais réellement le statut de cette ville, ce qui a fondé sont état actuel : est-ce une ville assiégée ? Il n’y a pas de trace de guerre. Un ghetto ? Non plus ; si la ville semble se fermer, cette fermeture n’y semble pas totale, en tout cas ne l’a pas toujours été (les riches ont pu fuir). Le résultat d’un désastre économique semblerait plausible… mais il est difficile de comprendre comment Anna n’aurait pas pu le savoir avant de venir. Un désastre nucléaire, peut-être ? En dehors des maladies liées à la misère et à l’épuisement, rien ne semble le laisser penser. La cause reste inconnue, insaisissable, un effondrement spontané et sans cause.

Et pourtant la ville reste administrée, ou relativement administrée. De façon spontanée (une sorte de marché noir des objets et du recyclage) ou plus organisée (le ramassage des morts, la production d’énergie à partir des cadavres).

Ce qui existe encore en tant que souvenir pour l’un peut être irrémédiablement perdu pour l’autre, ce qui crée des difficultés, des barrières insurmontables à l’entendement. Comment parler à quelqu’un d’avions, par exemple, s’il ne sait pas ce qu’est un avion ? C’est un processus lent, mais inéluc-table, d’effacement. Les mots ont tendance à durer un peu plus que les choses, mais ils finissent aussi par s’évanouir en même temps que les images qu’ils évoquaient jadis. Des catégories entières d’objets disparaissent - les pots de fleurs, par exemple, ou les filtres de cigarettes, ou les élastiques - et pendant quelque temps on peut reconnaître ces mots même si on ne peut se rappeler ce qu’ils signifient. Mais ensuite, petit à petit, les mots deviennent uniquement des sons, une distribution aléatoire de palatales et de fricatives, une tempête de phonèmes qui tourbillonnent, jusqu’à ce qu’enfin le tout s’effondre en charabia. Le mot “pot de fleurs” n’aura pas plus de sens pour toi que le mot “splandigo”.

Ton esprit l’entendra, mais il l’enregistrera comme quelque chose d’incompréhensible, comme un terme d’une langue que tu ne peux parler. Dans la mesure où de plus en plus de ces mots à consonance étrangère affluent autour de toi, les conversations deviennent malaisées. En fait, chacun parle sa propre langue personnelle, et, comme les occasions d’arriver à une compréhension partagée diminuent, il devient de plus en plus difficile de communiquer avec qui que ce soit.

Tout y est harassant, dangereux, incertain et pour survivre, il faut soit recourir à la violence, la prédation, ou bien se détacher. se détacher de soi-même, et du monde d’avant, ou du monde d’ailleurs. Ce détachement peut aller jusqu’au langage lui-même, et c’est dans ce dépouillement, cette sorte d’abandon de soi même qu’il devient possible de se reconnecter aux autres, ceux qui ont pu prendre ce même chemin de l’abandon - seuls ou accompangés - et de trouver la force, l’impulsion de se rebâtir un chemin de sortie.

“J’ai abandonné tout effort d’être quelqu’un, a-t-il dit. Le but de ma vie était de me soustraire à mon environnement, de vivre dans un endroit où rien ne pourrait plus me blesser. L’une après l’autre j’ai essayé de laisser tomber mes attaches, de me dessaisir de toutes les choses qui avaient eu pour moi quelque importance. Mon intention était d’arriver à l’indifférence, une indifférence si puissante et si sublime qu’elle me protégerait de toute agression ultérieure. Je t’ai dit adieu, Anna; j’ai dit adieu au livre ; j’ai dit adieu à la pensée de revenir chez nous. J’ai même essayé de dire adieu à moi-même. Petit à petit, je suis devenu aussi serein qu’un bouddha, assis dans mon coin et n’accordant aucune attention au monde qui m’entourait.

S’il n’y avait eu les exigences occasionnelles de mon corps - de mon estomac et de mes intestins - j’aurais pu ne jamais bouger à nouveau. Ne rien vouloir, me disais-je continuellement, ne rien avoir, ne rien être. Je ne pouvais imaginer de solution plus parfaite que celle-là. A la fin, je n’étais pas loin de vivre une existence de pierre.”

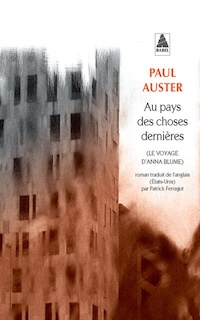

La Destruction de Sodome de William Turner (1805)