Petit rebond sur la lecture de Joseph Anton, de Salman Rushdie autour d’une interview relative à George Orwell.

Dans son interview Pourquoi Orwell est un penseur pour le nouvel âge des totalitarismes, Jean-Jacques Rosat développe les idées de Georges Orwell à propos des pouvoirs totalitaires.

La nature très particulière du pouvoir qu’ils exercent. C’est le troisième principe d’O’Brien : « Le vrai pouvoir, c’est le pouvoir sur les esprits. » Pas seulement sur nos idées. Sur nos esprits. Ce sont nos capacités intellectuelles et cognitives, nos capacités émotionnelles, sentimentales et morales, et jusqu’à notre rapport à nous-mêmes que ces régimes faussent et détruisent. Pour y survivre, les humains doivent apprendre à voir réellement cinq doigts là où il y en a quatre (c’est le contrôle de la réalité), à oublier des événements dont ils ont été les témoins et à s’en rappeler d’autres qui n’ont jamais eu lieu (c’est le contrôle du passé et de la mémoire), à croire vraies et même évidentes des choses qu’ils savent être fausses, et à en tenir d’autres pour ineptes alors qu’ils les savent vraies (c’est la double-pensée). Toutes les pensées libres sont rendues impensables, car on a fait disparaître les concepts nécessaires pour les concevoir (c’est le novlangue). Tout espace critique ou réflexif a disparu jusque sous votre propre crâne : par son regard sur les affiches et par l’œil du télécran, le Grand Frère est si bien entré dans vos têtes qu’il est désormais l’unique juge de vos pensées et de vos actes. Dans toutes ces techniques de contrôle des esprits, le parti communiste chinois est devenu de nos jours un maître et un modèle.

Cette réflexion résonne avec certains propos de Rushdie dans Joseph Anton, une autobiographie, récit publié en 2012 qui retrace une décennie de cavale de l’auteur, sous la menace de la fatwa Iranienne.

On y retrouve assez directement certains des éléments évoqués ici par Jean-Jacques Rosat ; tout d’abord la novlangue, mélangée de façon un peu confuse avec la double pensée : le vocabulaire utilisé par les islamistes est vidé de sa substance : c’est le roman qui menace l’Islam tandis que dans le même temps ses représentants appellent au meurtre, ouvertement. Ces appels sont aussi relayés dans les pays occidentaux (et c’est un trait de ces événements qui est assez inquiétant, et d’une certaine façon assez fondateur de l’état de confusion actuel concernant ces sujets) ; et l’on pourra d’ailleurs rappeler que ces menaces ont été suivies d’effet, par la réalisation d’attentats envers des maisons d’éditions, ou encore le meurtre de traducteurs. C’est l’écriture et la publication du livre qui sont des actes barbares, et non le fait de le brûler en appelant au meurtre de son auteur.

“Autodafé des « Versets sataniques » à Bradford en Angleterre, le 14 janvier 1989. ASADOUR GUZELIAN / GUZELIAN LTD”

Les islamistes s’attellent ainsi à la fabrication d’un personnage public : Rushdie, en opposition à Salman, la personne privée. Rushdie est un personnage sur lequel l’écrivain n’a aucune emprise, doté d’une vie propre, d’intentions malveillantes, et qui n’a plus beaucoup de lien avec la personne de Salman, écrivain en fuite, contraint de vivre caché sous la menace. Ce situation oblige ce dernier à devoir se battre contre son propre fantôme - tâche littéralement impossible - et d’autant plus perverse que toute tentative de l’écrivain de rétablir une forme de vérité à son égard est inévitablement dénoncée comme la preuve flagrante de sa duplicité.

Il avait bien conscience que la fêlure en lui empirait, la séparation entre ce que “Rushdie” devait faire et la façon dont “Salman” voulait vivre. Pour ses officiers de protection, il était “Joe”, une entité qu’il fallait garder en vie, et dans le regard de ses amis, quand il parvenait à les rencontrer, il lisait l’inquiétude, la peur que “Salman” ne soit écrasé sous le poids de ce qui lui était arrivé. “Rushdie”, c’était une tout autre affaire. “Rushdie” était un chien. “Rushdie”,, selon les commentaires privés de nombreuses personnalités éminentes, y compris le prince de Galles qui en fit la remarque lors d’un déjeuner à ses amis Martin Amis et Clive James, ne méritait guère de sympathie. “Rushdie” méritait tout ce qui lui arrivait et c’était à lui de faire quelques chose pour réparer tout le mal qu’il avait causé. Il fallait que Rushdie" arrête d’insister sur ses histoires d’édition de poche, de principes, de littérature et de bon droit. “Rushdie” était largement détesté et un petit peu aimé. Il était une effigie, une absence, quelque chose de moins qu’humain. Il, ou plutôt cette chose, devait expier.

1984 décrit ce qu’est le projet d’un régime totalitaire, au delà des apparences, des discours, potentiellement révolutionnaires : « Le Parti cherche uniquement le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Faire le bien d’autrui ne nous intéresse pas. Seul le pouvoir nous intéresse. Pas la richesse, ni le luxe, ni vivre longtemps, ni le bonheur. […] On n’établit pas la dictature pour sauver la révolution, on fait la révolution pour instaurer la dictature. ». Dans le cas des Versets ceci matérialise dans le caractère politiquement interessé de l’agitation provoquée, qui prend le pas sur l’intention originelle de son auteur, et sans aucun égard pour le contenu littéraire de l’ouvrage. Il sagit d’asseoir son pouvoir, de mettre en branle la foule, en actionnant de façon indistincte l’indignation provoquée par le roman, pour une bonne part avant même qu’il ait pu être lu. La fatwa est en effet lancée par un dirigeant en perte de vitesse, proche de la mort, défait par l’arrêt du conflit Iran-Irak, qui a besoin d’une diversion pour asseoir son pouvoir.

Et voici un vieillard à l’agonie étendu dans une chambre obscure. Et voici son fils qui lui dit que des musulmans ont été tués par balle en Inde et au Pakistan. C’est un livre qui est la cause de tout cela, raconte le fils au vieil homme, un livre qui est contre l’islam. Quelques heures plus tard, le fils entre dans les bureaux de la télévision iranienne en tenant un papier à la main. Une fatwa ou un édit était en général un document officiel, signé devant témoins et remis sous pli fermé, mais là il s’agissait d’une simple feuille de papier portant un texte dactylographié. Personne n’a jamais vu le document officiel, à supposer qu’il ait jamais existé, mais le fils du vieillard à l’agonie assura qu’il s’agissait bien de l’édit de son père et personne n’était disposé à mettre sa parole en doute. Le morceau de papier fut remis au journaliste de la chaîne qui se mit à le lire.

Les régimes autoritaires - et totalitaires - possèdent une sorte de tradition historique du contrôle de la mémoire. Salman Rusdhie l’évoque directement à travers différents exemples, historiques et littéraire, et inscrit cet épisode de la fatwa, qui allait chambouler plus de deux décennies de vie jusqu’à, nous le savons maintenant, un attentat direct sur sa personne.

Le nombre des victimes de Tien’anmen ne fut jamais réévélé et n’est toujours pas connu. Dans cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, la société bananière, dirigée par M. Brown - un nom qui a l’air sorti de Tarantino -, massacrait trois mille ouvriers grévistes sur la grande place de Macondo. Après le massacre, il était procédé à un nettoyage si parfait que les faits pouvaient tout simplement être niés. Ils n’avaient jamais eu lieu si ce n’était dans la mémoire de José Arcadio Segundo qui avait tout vu. Contre ce genre de comportement impitoyable, le souvenir était la seule arme. Il ne suffisait pas d’avoir tué les manifestants. Il fallait à l’avenir les faire passer pour des déviants et des crapules au lieu de braves étudiants qui avaient sacrifié leur vie pour la liberté. Les autorités chinoises se donnèrent beaucoup de mal pour accréditer cette version mensongère du passé et elle finit par prévaloir. Cette année qui avait débuté par la petite horreur de la fatwa apportait un nouveau motif d’horreur bien plus grand dont le redoutable écho allait grandir au fil des années tandis que la victoire du mensonge sur les souvenirs allait s’ajouter à la mort inutile des manifestants.

On se rappellera pour conclure la formule de Castellion suite à l’exécution de Michel Servet, condamné pour hérésie « Tuer un homme ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle »

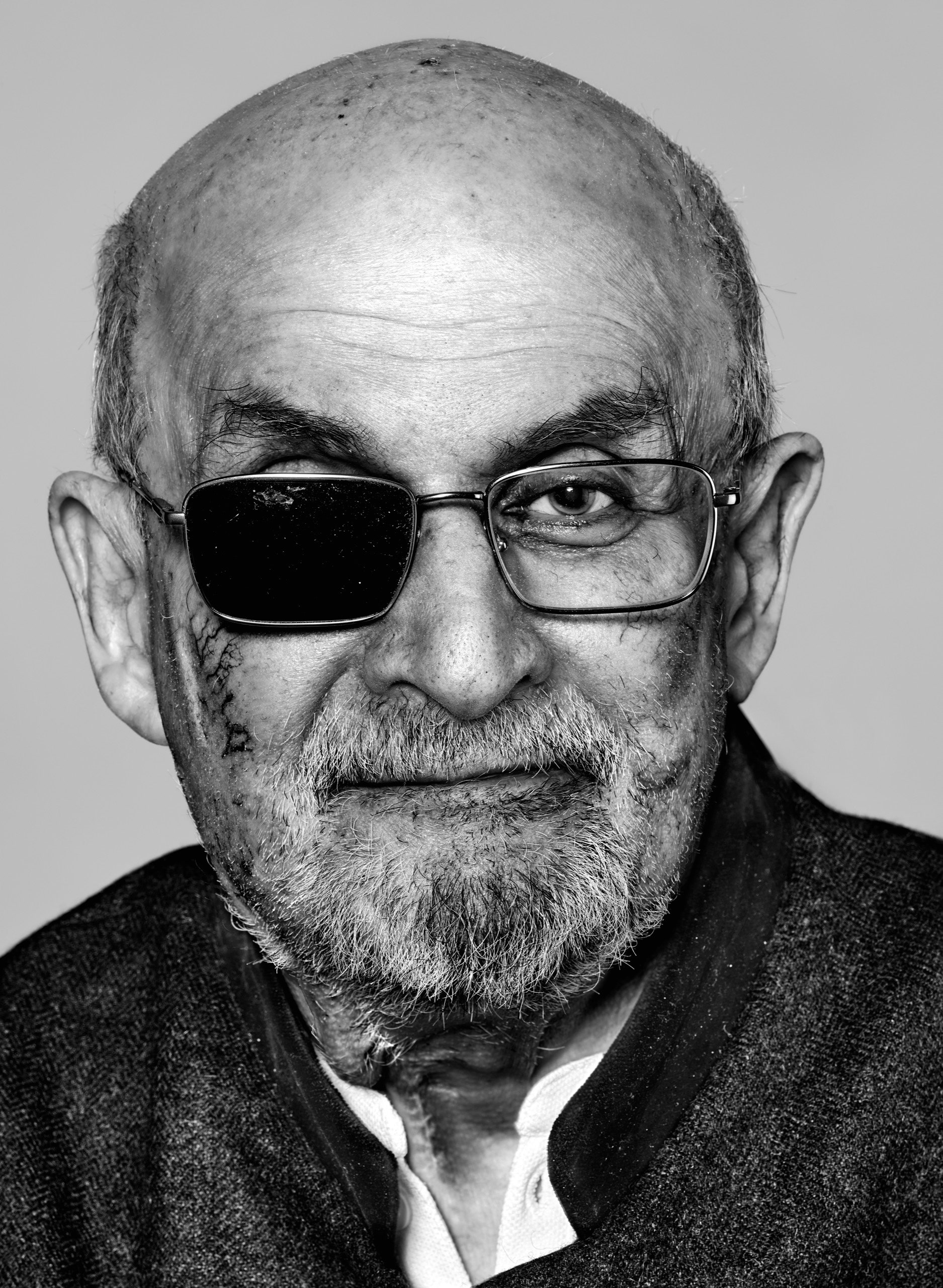

“Salman Rushdie - Photograph by Richard Burbridge for The New Yorker”